[더리포트] 누군가 좋다고 추천하는 책들을 샅샅이 뒤져, 직접 읽은 뒤 확인하고 권하는 추천 책 목록입니다. -편집자 주

책 추천을 하는 일은 어렵다. 기본적으로 읽는 사람의 수준과 기호에 맞춰야 하니 말이다. 예를 들어 웃기는 책이라 해도 유머코드가 다르면 정색을 하거나 되레 날선 시선을 보내는 경우가 있다.

특히 과학책은 마치 낯선 외국 음식 같아서 함부로 권하기 주저된다. 잘 받아들이는 이도 있으나 입에 대는 순간 손사래를 치는 이도 있다.

그래도 추천을 해야 한다면, 그 중 어쩌면 아주 적은 수의 사람에게 나타날 변화 때문이다. 한 권의 책은 누군가를 전혀 다른 세상으로 데려갈 수 있고 더 나아가 인생을 바꿀 수도 있다. 그렇다면 매우 가치 있는 일 아니겠는가.

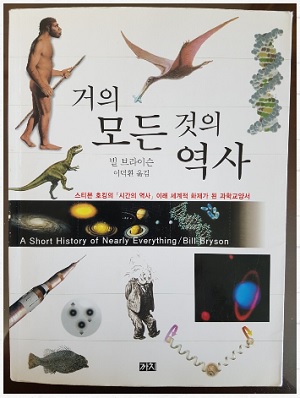

<거의 모든 것의 역사>(까치)는 지인으로부터 추천 받은 책이다. 과학책 마니아인 지인이 권하는 책이니 믿을 만했다. 사족 하나. 만약 이 책을 읽었다면, 아래 글은 명화 재방송 같은 추억의 소환장이다.

추천은 종종 역효과를 부른다. 만족스럽지 못할 때엔 기대치만큼 실망의 부피가 커진다. 물론 큰 위력을 발휘할 때가 더 많다. 그런데 추천장과 함께 내 손에 쥐어진 이 책은 서문 첫줄부터 설렘을 자아냈다.

“당신을 환영하고 축하한다."

글은 이렇게 이어진다.

"나에게 당신이 여기까지 올 수 있었던 것이 큰 기쁨이다. 나는 당신이 여기까지 오기가 쉽지 않았다는 사실을 잘 알 고 있다. 사실 당신이 생각하는 것보다 훨씬 더 어려웠을 것이다.”

이 글은 실은, 존재의 가장 기본 조건인 원자를 설명하기 위한 도입부다. 한 인간이 있게 되고, 서로 만나는 일이 얼마나 기, 기, 기막힌 일인지를 말하려는 의도였다. 그런데 독자에겐 마치 처음 간 어떤 모임에서 받은 생각하지 못한 환영인사로 다가온다. 전학 간 첫 날 짝꿍으로부터 “반갑다”라는 말을 듣는 느낌이랄까. 책을 잊고 살았던, 과학 책을 처음 접한 이들로선 그 감정에 더 공감할 터이다.

원자 이야기와 개괄적인 책 요약을 지나면 서문 끝부분, 책을 쓰게 된 동기에서 시선이 멈춘다.

저자 빌 브라이슨은 초등학교 4~5학년 때 과학 교과서를 봤다. 호기심을 가지고 본 책은 본격적으로 읽는 순간 흥미롭지 않았다. 의문에 대한 침묵, 불친절한 설명 때문이었다. 그로부터 저자는 우리가 그랬듯, 과학을 엄청나게 재미없는 과목으로 치부해버렸다.

그러다가 중년이 된 어느 날, 비행기에서 우리가 살고있는 이 우주에 대한 각성(‘내가 사는 행성에 대해 아무 것도 모른다)을 계기로 이 책을 쓰게 되었다.

더 공감할 부분은 저자가 밝힌 이 책의 저술 접근법이다. 특정 분야에 대해 가장 잘 아는 과학자를 만나고, 스스로 의문을 풀어가며 쉽고 재미있게 써내려갔다. 문과 글쟁이가 난해한 이과 방정식과 함수, 미적분, 통계, 물리, 천체를 깨우치며 쓴 친절한 과학책인 셈이었다.

이 책의 장점은 바로 그 지점에 있다. 어려운 과학을 쉽게 전한다. 물론 ‘비교적’이다. 여전히 넘지 못할 장벽이 곳곳에 있다. 그렇다 해도 이 책이 주는 흥미로움은 줄지 않는다. 과학계의 위대한 업적 중 하나인, ‘우주배경복사’를 발견한 아르노 펜지어스와 로버트 윌슨 이야기를 필두로 초신성 발견의 대가인 아마추어 천체학자 로버트 에반스 목사 이야기까지, 약 20쪽 만으로 책값 거금 23,000원이 보상된다.

이 책의 장점은 풍부한 에피소드와 현란한 글 솜씨다. 특히 난제를 쉽게 푸는 비유와 통찰력 있는 문장은 마치 절벽 사이의 다리처럼 아슬아슬 독서를 이어가게 한다. 예컨대 초신성을 발견하는 일이 얼마나 대단한가에 대한 설명이 그렇다.

초신성은 태양보다 훨씬 큰 거대한 별이 수축되었다가 극적으로 폭발하며 존재감을 알리는 별이다. 초신성은 별의 탄생이 아니라, 장렬한 죽음이다. 다만 은하의 모든 별을 합친 것보다 더 밝게 빛남으로 새 별처럼 보인다. 이 초신성을 찾기란 한마디로 `하늘에서 별따기`다. 그것이 얼마나 어려운 일인가를 설명하면 이렇다.

검은 식탁보를 덮은 식탁 위에 한 줌의 소금을 뿌린다. 흩어진 소금 알갱이들이 수많은 별로 이뤄진 은하다. 이 소금 뿌려진 식탁 1,500개가 이마트 주차장을 가득 채우고 있다. 그 식탁에 소금 알갱이 하나를 뿌린다. 그 알갱이가 바로 초신성이다. 에반스 목사는 아마추어임에도 한창 때에는 무려 한 해 평균 2개를 찾아냈다.

여기까지가 500쪽 가까이 되는 이 책의 불과 1/25분량이다. 그럼에도 원자와 우주배경복사, 초신성의 개념을 찾느라 포털 사이트를 뒤지고, 이해가지 않는 대목을 소화하려고 애쓰면서 매우 많은 과학 지식을 쌓는다. 이 부분만 읽어도 이 책의 소임은 어느 정도 했다. 시작이 반이라는 속담이 딱 맞다. 물론 그 뒤엔 또 두고두고 씹어야 할 딱딱한 열매와 달콤한 과즙이 있다.

이 책 이후 많은 과학책이 나왔다. 따라서 더 좋은 책이 있을 것이다. 그러나 아무리 많다 해도 이 책이 주는 값어치를 결코 훼손시키지 못한다.