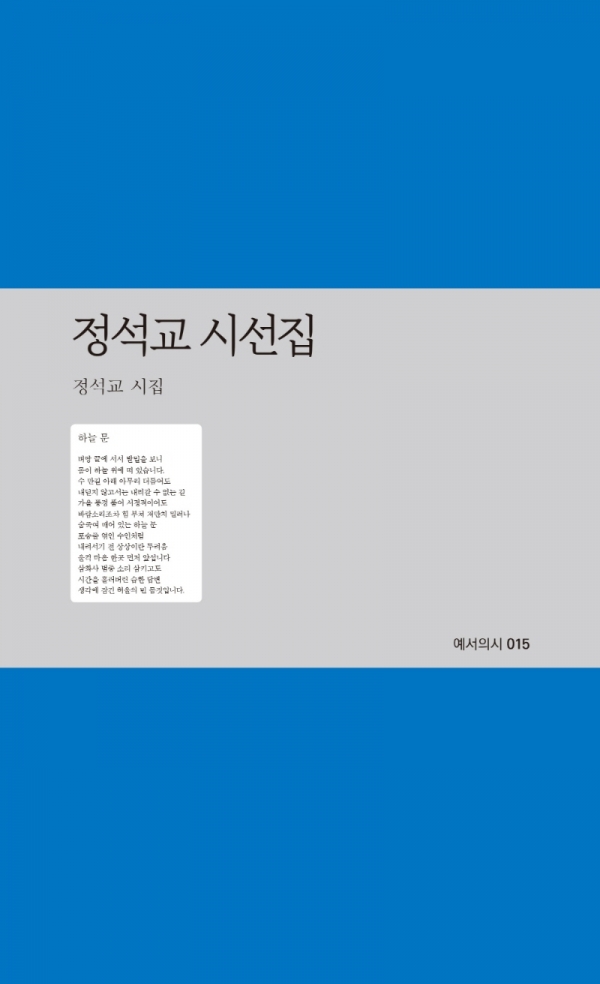

[더리포트=조아람기자] 신간 정석교 시인의 <정석교 시선집>은 고인의 생전 시집 <겨울 강 푸른 뜻>(2020) 등 7권에서 뽑은 시를 엮은 시집이다.

강원도 삼척이라는 특정 지역에 뿌리를 두고 생업과 시업(詩業)을 견디어낸 정석교 시인의 역정을 비춰볼 수 있다. 또한 문학에 대해 초지일관 흔들리지 않고 일목요연하게 투철하게 가꾸어나간 시인의 시정과 열정과 순정을 선집 곳곳에서 목도할 수 있다.

시집은 기존 시집 제목으로 7부로 나누었으며 총 92편을 수록했다.

먼저 제1부에 해당하는 <산 속에 서니 나도 산이고 싶다>에서 시인의 심성을 엿볼 수 있는 순간이 많다. 삼척 ‘오분리’ 마을 사람들의 입담과 정감을 적나라하게 형상화하면서도 더 중요한 것은 그들의 한과 아픔을 외면하지 않는 것이다. 그러한 그의 섬세한 심성은 자갈길, 비탈길에 아무렇게 피어있는 들꽃 하나도 그냥 지나치지 못한다. 그리고 이 선집은 물론이거니와 그가 남긴 많은 시에 등장하는 혈육들에 대한 애정도 그의 성품일 것이다. 그의 품성은 그의 상상력과 더불어 산에 가면 산이 되고 정라진 어부를 만나면 어부가 되고 바다에 이르면 ‘아버지의 바다’가 된다.

다음 <꽃비 오시는 날 가슴에 꽃잎 띄우고>에서는 ‘이팝꽃’에서 고흐의 ‘해바라기‘까지 활짝 피어 있다. 이를 테면 ’꽃의 시편‘이라고 할 수 있다. 꽃의 생명과 꽃의 고요와 꽃의 평화가 다큐처럼 펼쳐져 있다. 그러나 그 꽃의 행렬은 풍경화나 정물화가 아니다. 이팝꽃에도 할머니의 설움이 서려있고 감꽃에는 누이가 말하던 눈물의 설화가 스며있다. 시인의 심성을 피해갈 수 없고 시인의 심성을 만난 꽃은 시인과 같은 시가 되었다. 또 꽃이 눈물이 되었고 시가 눈물이 되었다.

이어 <딸 셋 애인 넷>은 자식을 둔 이 땅의 애비들이 어떻게 시를 더 읽을 수 있을까? 마음이 아픈 시는 더 읽지 않아도 이미 시가 되었다. ‘거울 정면 펼쳐지는’ 이 ‘낙조’ 같고 낙화 같은 시 앞에서 어떻게 또 시를 읽어야 할 것인가? 시도 시인도 마음 아픈 시를 만나면 허공을 잠시 응시할 수밖에 없으리라.

<바다의 길은 곡선이다>는 ‘저릿저릿한’ 바다와 ‘동무 같은’ 바다와 검푸른 바다와 아버지의 바다와 함께 바다의 시라고 할 수 있다. 가령, 물질 가는 사람들, 노량진에 자리 잡은 서울의 바다, 뱃전에서 오징어 채낚기를 하고 누이의 목소리가 부서지는 바다의 연애사를 증언할 ’명자집‘이 줄지어 서 있다. 그리고 무엇보다 눈물과 슬픔의 바다라고 불러야 할 ’여린 꿈‘이 무너진 그 ’세월‘의 시가 실려 있다. 시인을 곡비(哭婢)라 하는 비유는 평범한 비유가 아니라 어떤 상징이고 어떤 은유로 해석된다.

또한 <빈 몸을 허락합니다>는 시인이 빈 몸을 이끌고 다녔던 탁발승(托鉢僧)의 떠돌이 시편들이라 할 수 있다. 그는 많은 곳을 떠돌며 시를 위해 탁발승이 되었고 탁발승이 되기 위해 또 많은 곳을 고행하듯 떠돌아 다녔다. 차마고도 수행자들처럼 삼보 일배 하듯 순례하고 시 앞에서 고해성사하는 심정이 느껴진다.

이 밖에 현실적이고 비판적인 안목이 돋보이는 <곡비(哭婢)>와 능소화의 낙화 같은 <겨울 강 푸른 뜻>이 실려있다.

마치 시인의 영전에 술 한 잔 바치듯이 엄선한 시들이다. 특히 선집 제일 앞의 열린 시 ‘하늘 문’은 그 의미로 권두에 가지런히 놓은 듯하다.